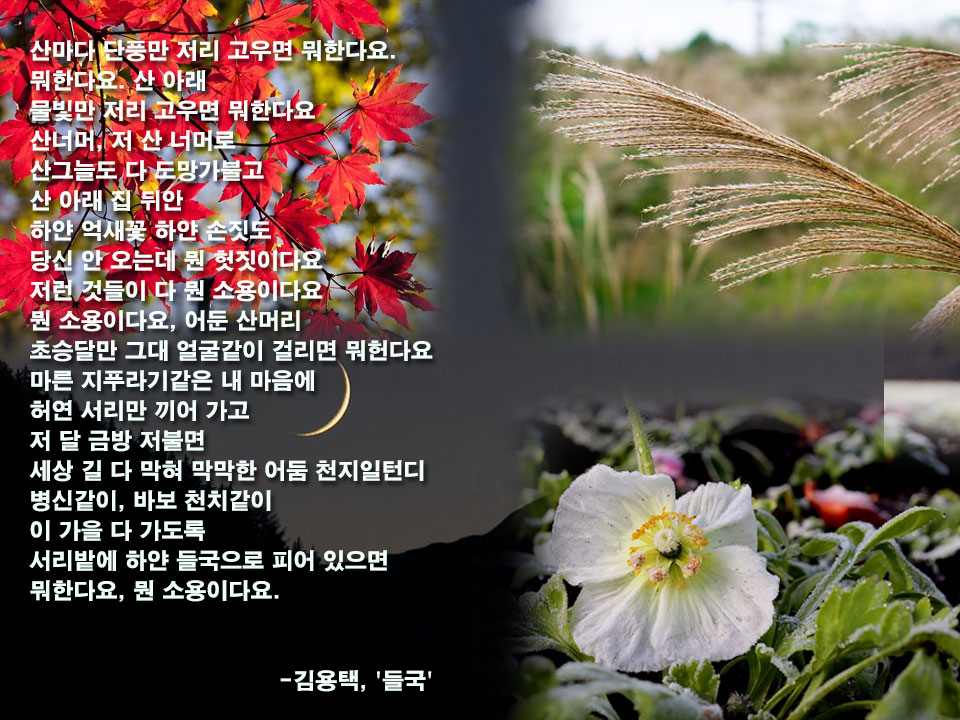

산마다 단풍만 저리 고우면 뭐한다요.

뭐한다요. 산 아래

물빛만 저리 고우면 뭐한다요

산너머, 저 산 너머로

산그늘도 다 도망가불고

산 아래 집 뒤안

하얀 억새꽃 하얀 손짓도

당신 안 오는데 뭔 헛짓이다요

저런 것들이 다 뭔 소용이다요

뭔 소용이다요, 어둔 산머리

초승달만 그대 얼굴같이 걸리면 뭐헌다요

마른 지푸라기같은 내 마음에

허연 서리만 끼어 가고

저 달 금방 저불면

세상 길 다 막혀 막막한 어둠 천지일턴디

병신같이, 바보 천치같이

이 가을 다 가도록

서리밭에 하얀 들국으로 피어 있으면

뭐한다요, 뭔 소용이다요.

-김용택, '들국'

| 시낭송 | 감상하기 |

핵심 정리

• 갈래 : 자유시, 서정시

• 성격 : 대조적, 자조적, 애상적

• 어조 : 그리움과 푸념, 한탄이 섞인 어조

• 특징

- 사투리를 반복 사용하여 화자의 심정을 진솔하게 표현하고 향토적 정감을 불러 일으킴

- 자연과 화자의 상황을 대조하는 시어를 사용하여 화자의 암담한 심정을 효과적으로 드러냄

- 유사한 문장구조를 반복적으로 사용

- 비유적 표현을 사용하여 전달효과를 높임

• 구성

-1 ~ 9행 : 아름다운 자연과 대조적인 화자의 상황

-10 ~ 15행 : 이별 후의 암담하고 막막한 심정

-16 ~ 19행 : 부질없는 기다림을 계속하는 허망함과 안타까움

• 시상 전개 방식 : 시간의 흐름에 따른 전개방식

• 시적 상황 : 화자는 임과 이별했음에도, 임을 기다리고 있는 상황

• 제재 : 들국화

• 주제 : 오지 않는 임에 대한 그리움과 한없는 기다림

작가 김용택(金龍澤, 1948년 8월 26일 ~ )

시인 겸 수필가이며 약 40년간 초등교사 생활을 지낸 후 은퇴하였다. 본관은 김해이며 호(號)는 섬호(蟾滸, 두꺼비 섬, 물 가장자리 호)이다. 섬진강 연작으로 유명해 ‘섬진강 시인’이라는 별칭이 있다.

전라북도 임실군 진메마을에서 태어나 순창농림고등학교를 졸업했다. 그 이듬해에 우연히 친구들을 따라 교사시험을 보고 스물한 살에 초등학교 교사가 되었고, 교직 기간 동안 자신의 모교이기도 한 임실 운암초등학교 마암분교(현 마암초등학교)에서 아이들을 가르치며 시를 썼다.

교직 기간 동안 종종 가르치는 아이들의 시를 모아 펴내기도 하였으며, 그가 교사로 재직하고 있다는 사실이 알려지자 학생들이 전학오면서 2005년에 마암분교가 마암초등학교로 승격되었다. 2009년 2월 28일자로 교직을 정년 퇴임했다.

1982년 35세에 《창작과비평사》에서 펴낸 21인 신작 시집 《꺼지지 않는 횃불로》에 〈섬진강 1〉외 8편의 시를 발표하면서 등단했다.

편애하는 시인은 김소월, 김수영 시인으로 1986년 6회 「김수영문학상」, 1998년 12회 「소월시문학상」을 수상하기도 했다. 2001년에는 독립단편영화 《들》의 조연으로 영화배우에 데뷔하였고, 2010년에는 이창동이 감독한 영화 《시》에 조연하기도 하였다.

시집

《꺼지지 않는 횃불》(창작과비평사, 1982) / 《섬진강》(창작과비평사, 1985) / 《맑은 날》(창작과비평사, 1986) / 《누이야 날이 저문다》(청하출판사, 1988), 재출간(열림원, 1999) / 《꽃산 가는 길》(창작과비평사, 1988) / 《그리운 꽃편지》(풀빛, 1989) / 《그대, 거침없는 사랑》(푸른숲, 1993) / 《강같은 세월》(창작과비평사, 1995) / 《그 여자네 집》(창작과비평사, 1998) / 《나무》(창작과비평사, 2002) / 《연애시집》(마음산책, 2002) / 《그래서 당신》(문학동네, 2006) / 《키스를 원하지 않는 입술》(창작과비평사, 2013) / 《울고 들어온 너에게 》(창비, 2016)

이해와 감상

시인은 어느날 가을이 깊어 가도록 서리를 맞으며 들판에 피어 있는 하얀 들국(들국화)을 발견한다. 외롭게 서리를 맞고도 꿋꿋이 서있는 들국의 모습을 보고 있으니, 사랑하는 사람이 돌아오지 않는 것을 알면서도 기다리고 있는 자신의 모습이 투영된다. 마치 하염없이 임을 기다리는 망부석이 떠오른다.

시인은 결국 들국을 의인화하여 이별한 임에 대한 애절한 사랑과 그리움, 절망감을 써 내려간다. 차가운 서리밭에 외롭게 피어 있는 하얀 들국화에 자신의 감정을 이입하여 쓸쓸한 모습을 형상화하는데, '뭔 소용이다요'의 반복을 통해 오지 않는 임에 대한 원망과 안타까움의 크기가 더욱 크게 다가온다. 심지어 '병신처럼 바보 천치같이'라는 직설적인 표현을 통해 시적 화자의 감정이 더욱 직접적이고 자조적으로 표출되어, 끝내 오지 않을 임에 대한 한탄도 느껴진다. 특히 사투리를 사용하여 향토성과 함께 감정이 극대화된다.

'단풍, 풀빛, 억새꽃, 마른 지푸라기, 허연 서리, 어둠, 초생달'의 아름다운 자연의 이미지와 시적 화자의 암담한 마음을 대조적으로 제시하여 시적 화자의 고통을 더욱 선명하게 부각하고 있다. 하얀 억새꽃은 외로운 기다림의 이미지를 부여하기도 한다.

산마다 단풍만 저리 고우면 뭐한다요. / 뭐한다요. 산 아래 / 물빛만 저리 고우면 뭐한다요

산너머, 저 산 너머로 / 산그늘도 다 도망가불고 / 산 아래 집 뒤안 / 하얀 억새꽃 하얀 손짓도

당신 안 오는데 뭔 헛짓이다요 / 저런 것들이 다 뭔 소용이다요

'단풍, 물빛, 하얀 억새꽃'은 아름다운 가을의 경치이지만 임이 부재한 화자에게는 어떤 기쁨도 되지 못한다. 또한 임을 기다리는 초라한 화자의 모습과 대조를 이루면서 화자의 외로운 처지를 부각한다. '산그늘도 다 도망가불고'는 시간의 흐름을 감각적으로 표현하고 있다. 혼자서만 바라보는 아름다운 가을 풍경은 화자에게 어떤 의미도 감흥도 주지 못한다.

유사한 작품 1

1) 三春花柳(삼춘화류) 好時節(호시절)에 景物(경물)이 시름(감흥)업다. -허난설헌, '규원가(閨怨歌)'

2) 만물(萬物)이 화락(和樂)한데 우리 임은 어디가고 춘기(春氣)든 줄 모르는고 -'관등가(觀燈歌)'

3) 도화는 시름 업서 소춘풍(笑春風)하나다 소춘풍(笑春風)하나다. -‘만전춘(滿殿春)’

뭔 소용이다요, 어둔 산머리 / 초승달만 그대 얼굴같이 걸리면 뭐헌다요

마른 지푸라기같은 내 마음에 / 허연 서리만 끼어 가고 / 저 달 금방 저불면 / 세상 길 다 막혀 막막한 어둠 천지일턴디

병신같이, 바보 천치같이 / 이 가을 다 가도록 / 서리밭에 하얀 들국으로 피어 있으면 / 뭐한다요, 뭔 소용이다요.

어둔 산머리에 초생달만 그대 얼굴같이 걸리면서 시간이 더 흘렀다. 초생달은 단풍, 물빛, 하얀 억새꽃의 아름다움에 더해 사랑하는 임의 얼굴을 떠오르게하지만 그역시도 어떤 위로를 받지 못한다. ‘서리밭’은 임을 기다리는 화자의 힘겨운 처지를, ‘하얀 들국’은 간절하게 기다리는 화자의 순수함과 쓸쓸하고 처량한 모습을 상징한다. 이처럼 '마른 지푸라기, 허연 서리, 어둠'은 화자의 쓸쓸하고 암담한 마음을 나타낸다. '이 가을 다 가도록'에서도 기다림의 막막함과 안타까움이 드러난다.

작품 전반에 반복 되는 사투리는 시의 운율감을 형성하며, 임에 대한 그리움과 한탄의 정서를 사실적으로 드러내는데 더욱 효과적이다.

유사한 작품 2

1) 황혼(黃昏)의 달이 조차 벼마테 빗최니, 늣기난 듯 반기난 듯 님이신가 아니신가. -정철, '사미인곡'

(자연물과 화자의 감정이 대조)

2) 까닭 없이 마음 외로울 때는 / 노오란 민들레꽃 한 송이도 / 애처롭게 그리워지는데 -조지훈, ‘민들레꽃’

(자연물과 화장의 가정이 동일)

'마른 지푸라기'는 기다림으로 메말라버린 화자의 심정을, '허연 서리' 역시 기다림에 지친 화자의 쓸쓸한 심정을 나타낸다. '막막한 어둠 천지’는 임이 오기 힘든 상황과 기다림이 깊어져 어두워진 화자의 내면을 의미한다.

기약도 없이 오지 않는 당신을 기다리는 자신을 '병신같이, 바보 천치같이'라는 자조적으로 표현하고 있다. 이는 오지도 않는 임을 마냥 기다리는 자신에 대한 한탄과 함께, 임에 대한 원망도 은근하게 느껴진다.

유사한 작품 3

1) 마음이 어린 後(후)니 하난 일이 다 어리다. / 萬重雲山(만중 운산)에 어내 님 오리마난 / 지난 닙 부난 바람에 행여 긘가 하노라. -서경덕

2) 어이 못 오던가 무슨 일로 못 오던가 / 너 오는 길에 무쇠 성을 쌓고 성 안에 담 쌓고 담 안에 집을 짓고 집 안에 뒤주 놓고 뒤주 안에 궤를 짜고 그 안에 너를 필자 모양으로 결박하여 넣고 쌍배목의 걸쇠 금거북 자물쇠로 꼭꼭 잠가 있더냐 너 어이 그리 아니 오느냐. / 한 해도 열두 달이요 한 달도 서른 날에 나를 와서 볼 하루가 없으랴.

(직접적)

3) 개를 여라믄이나 기르되 요 개 갓치 얄믜오랴. / 뮈온 님 오며난 꼬리를 홰홰 치며 뛰락 나리 뛰락 반겨서 내닷고, 고온 님 오며난 뒷발을 버동버동 므르락 나으락 캉캉 즈져서 도라가게 한다. / 쉰밥이 그릇그릇 난들 너 머길 줄이 이시랴. (간접적)

시인의 유사한 작품 4

날이면 날마다

내 맘은

그대 오실 저 들길에 가

서 있었습니다

이 꽃이 피면 오실랑가

저 꽃이 피면 오실랑가

꽃 피고 지고

저 들길에 해가 뜨고

저 들길에서 해가 졌지요

그대 어느 산그늘에 붙잡힌

풀꽃같이 서 있는지

내 몸에 산그늘 내리면

당신이 더 그리운 줄을

당신은 아실랑가요

대체 무슨 일이다요

저 꽃들 다 져불면 오실라요

찬바람 불어오고

강물 소리 시려오면

내 맘 어디 가 서 있으라고

이리 어둡도록 안 온다요

나 혼자 어쩌라고

저 들에 저 들국 지들끼리 다 져불것소

-김용택, ‘그대 어느 산그늘에’ ('언어에 날개를 달자' 참조)

'문학 > 현대운문' 카테고리의 다른 글

| 질투는 나의 힘 - 기형도 (0) | 2021.06.16 |

|---|---|

| 정념의 기(旗) - 김남조 (0) | 2021.06.15 |

| 저 산이 날 더러 - 목월 시 운을 빌려 - 정희성 (0) | 2021.04.19 |

| 백록담 - 정지용 (1) | 2021.04.17 |

| 떠나가는 배 - 박용철 (2) | 2021.04.09 |